“ASAL KAU BAHAGIA” Review Film Nisekoi

Oleh: MD. Wijaya

Anime : Nisekoi ニセコイ (False Love) Release Date : Season 1: 2014; Season 2: 2015 Live Action : 2018 Genre : Romance, Comedy, Harem, School, Shounen Director : Hayato Kawai Producer : Tamako Tsujimoto

Haiiii~ Halooo sobat muda!!!! Tahun 2020 udah masuk bulan februari aja nihh.. Kalo kata teman-teman, bulan februari itu bulan romantis sedunia. Yaps betul, karena pada pertengahan bulan ada yang disebut dengan hari valentine, walaupun sudah lewat (hehe). Agar temanya sesuai dengan bulan ini, Saya ingin memberikan review anime yang sudah diadaptasi ke versi Live Action… Yaps Nisekoi. Anime/Movie yang ber-genre Romance dan Comedy ini sudah cukup terkenal di Indonesia. Ada yang belum menonton?

Nisekoi berasal dari akronim Nisemono Koi (偽物恋) yang berarti Cinta Palsu. Alur cerita ini berawal dari Ichijou Raku seorang putra mahkota dari pemimpin Gangster ternama dari Jepang, Yakuza. Karakter Raku digambarkan sebagai anak yang menginginkan kedamaian hidup dan tidak memiliki ketertarikan sebagai pewaris Keluarga Yakuza Shuei-gumi. Raku adalah seorang anak yang baru masuk sekolah di SMA Bonyari. Sebelumnya Raku pernah bertemu dengan seorang gadis yang pernah membuatnya suka, namun dia tidak mengingat wajah gadis tersebut.

Ichijou Raku telah membuat kontrak perjanjian untuk menikahi gadis yang ditemuinya ketika study tour 10 tahun yang lalu dengan memberikan kunci liontin.

Sejak dahulu Yakuza memiliki dendam khusus terhadap Gangster Bee Hive dari Amerika dan sebaliknya. Walaupun para pemimpin kedua gangster tersebut telah membuat kesepakatan berdamai, namun para anak buah mereka tetap masih tidak bisa menerima, karena tanpa alasan yang jelas. Sehingga pada suatu saat kedua pemimpin memikirkan bagaimana untuk meredam konflik minimal untuk beberapa waktu, dan muncul satu jalan keluar.

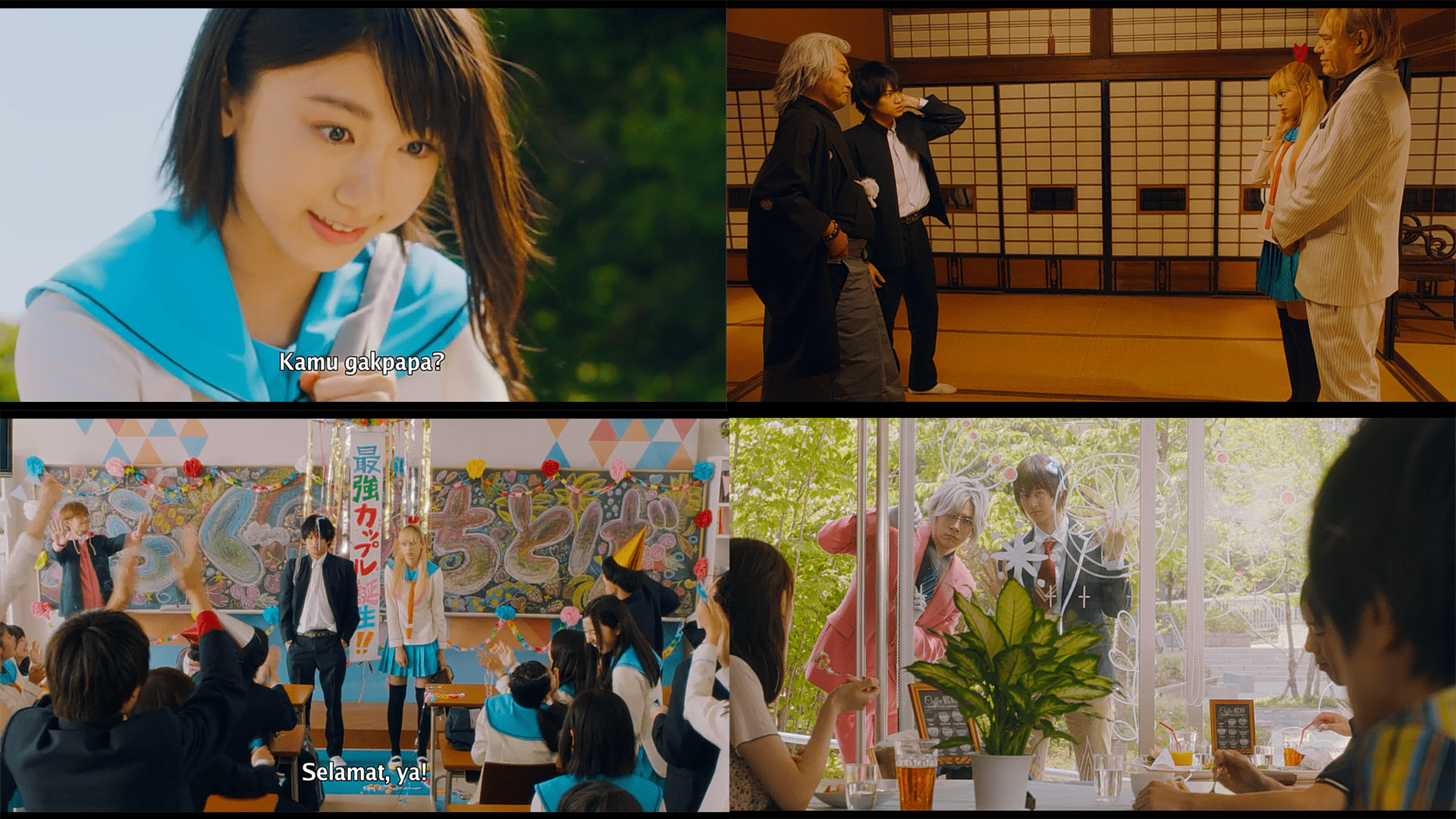

Perjalanan konflik romantisnya terjadi ketika pertemuan Raku dengan gadis blasteran Jepang-Amerika pindahan sekolah dari Amerika beranama Kirisaki Chitoge di kelas Raku. Chitoge memiliki karakter Tsundere, yakni gadis dengan pembawaan yang menyeramkan, tetapi sebenarnya memiliki sifat baik. Ketika bertemu di kelasnya, tindakan reflek awalnya adalah Raku menggertak Chitoge karena tidak terima dengan kejadian yang tidak sopan menimpa Raku. Raku menginginkan Chitoge mempertanggungjawabkan kesakitan yang dialami Raku akibat ditubruk Chitoge. Namun Chitoge tidak mengidahkan permintaan tersebut, karena menurutnya kejadian itu tidak sengaja dan tidak penting.

Sepulang sekolah dengan kepala pening, Raku bertemu dangan ayahnya yang sedang memikirkan sebuah rencana. Karena konflik Yakuza dengan Bee Hive tidak kunjung mereda, ayahnya merekomendasikan untuk Raku agar berjodoh dengan anak pemimpin gangster Bee Hive. Setelah diperkenalkan, mereka tampak kaget dan tidak menginginkan hal itu terjadi, namun karena faktor keadaan, akhirnya kedua belah pihak (Raku dan Chitoge) setuju walaupun dengan terpaksa, kemudian mengumumkan sebuah persyaratan kepada seluruh anggota geng nya agar tidak saling menyerang ketika putra dan putri mahkota mereka berpacaran. Namun, salah satu tangan kanan gang Bee Hive, Claude tidak percaya dengan fakta bahwa puti mahkota mereka berpacaran dengan Anak Yakuza tersebut sehingga dia selalu mengintai setiap aktivitas pacaran mereka.

Di kelas, Raku dan Chitoge dinobatkan sebagai pasangan yang sangat dekat. Namun Raku dan Chitoge tidak memberikan tanggapan apapun, dan ingin menolak pernyataan tersebut ketika Raku melihat Kosaki Onodera—teman sekelasnya yang sangat dia sukai—namun, hal itu segera sirna setelah melihat Claude mengintai mereka dan segera mereka memberikan pernyataan bohong bahwa mereka benar-benar berpacaran. Namun lambat laun, selama mereka berpura-pura berpacaran, akhirnya Raku dan Chitoge memiliki perasaan yang sama, terlihat ketika Kelas Raku mengadakan liburan musim panas. Chitoge segera mengetahui bahwa Raku mencari gadis yang telah berjanji 10 tahun yang lalu dengannya dan mengetahui bahwa Onodera yang memegang kunci liontin itu, segera Chitoge menjauh dari Raku dengan perasaan bersalah.

Onodera mengalami dilema, sebagai gadis yang membawa kunci liontin yang berkaitan dengan janji 10 tahun yang lalu dengan raku, namun Onodera juga memiliki perasaan rendah hati melihat Raku yang tidak mengerti mengapa Chitoge menjauhinya, Raku terus mengejar Chitoge. Bahkan setelah Raku mengetahui bahwa yang membawa liontin itu adalah Onodera, Raku tetap besikukuh mengejar Chitoge.

Tampaknya Raku sudah melupakan ikatan janji 10 tahunnya dengan seorang gadis yang awalnya sangat disukainya

Dari cerita Nisekoi tersebut Ichijou Raku digambarkan sebagai tokoh yang memiliki karakter yang sedikit pemalas, tidak peduli dangan lingkungan sekitar, dan senang memberikan kata-kata motivasi terhadap para gadis yang berhubungan dengannya. Di kehidupan sekolah maupun diluar sekolah, Raku selalu dikelilingi gadis-gadis.

Dalam versi Live Action, Fokus cerita Nisekoi tetap pada hubungan tokoh Raku, Chitoge dan Onodera. Penggambaran mimik cukup menujukkan karakter tokoh yang sudah diriris dalam versi anime-nya. Raku cukup menojol pada sikapnya yang keras kepala, Chitoge terlihat pada suara yang galak, dan Onodera terlihat pada sisi kepolosan dan kerendahan hatinya. Kekurangan dari versi Live Action-nya adalah alur cerita yang terlalu cepat, jadi ada banyak hal yang terlewatkan jika melihat kembali versi anime-nya. Selain itu kekurangan yang lain yakni pemilihan genre School Romance sudah tampak sesuatu yang mainstream, namun jika melihat genre yang sedang booming saat ini adalah bercerita tentang isekai (異世界) atau dunia parallel. Selain itukarena fans sudah melihat versi animenya, versi live action sudah terlihat jalan ceritanya, sehingga rating versi anime jauh lebih tinggi dibanding versi live actionnya. Namun, keunggulan yang mencolok dari versi live action adalah jalan cerita dan penggambaran tokoh dapat divisualkan secara lebih nyata. Nisekoi tetap memiliki banyak peminat, dan cocok untuk ditonton sampai saat ini.

Sekitar tahun 2015 dan 2016, Anime Nisekoi sempat booming. Sebagai respon atas perilaku Ichijou Raku terhadap para gadis di dekatnya, Fans membaginya ke dalam beberapa team yakni dengan hashtag #TeamChitoge atau #TeamOnodera yang kemudian banyak bertebaran di internet. Masing-masing memiliki alasan yang cukup kuat. Bisa mereka memilih Chitoge karena seorang tsundere. Ada juga yang memilih Onodera karena sikapnya yang pemalu dan baik hati, atau memilih Onodera karena menaruh respect, dan masih banyak versi lainnya.